發炎性腸道疾病診斷與個人化治療

發布日期:2025/01/06,

點閱次數:1,529

胃腸肝膽科 張肇丰、謝明均醫師

什麼是發炎性腸道疾病?

發炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease, IBD)是一種慢性且反覆發作的腸道發炎疾病,主要有兩大類型:潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis, UC)和克隆氏症(Crohn’s Disease, CD)。這類疾病屬於自體免疫相關病變,患者的免疫系統會異常攻擊腸道組織,疾病的表現特性常以急性期與緩解期的交替,導致慢性發炎症狀和伴隨併發症出現的可能性。

潰瘍性結腸炎主要影響結腸與直腸的黏膜層,造成連續性的潰瘍與發炎;克隆氏症則可累及消化道的任何部位(從口腔到肛門),並且炎症深及腸道各層組織。兩者症狀類似,但涉及部位及疾病機轉有所差異,需要精確診斷以進行後續治療。

常見症狀與危險族群

主要症狀:

1. 腹瀉:反覆的慢性腹瀉是最常見的症狀,糞便可能含有血液或黏液。

2. 腹痛:多為下腹或右下腹反覆疼痛,尤其是克隆氏症患者。

3. 血便:潰瘍性結腸炎患者更常見血便情況。

4. 體重下降與疲倦:由於長時間營養吸收不良或慢性發炎引起。

5. 發燒:疾病正處於活躍期,須注意同時有其他病原併發感染時。

好發族群:

• 年齡:20-40歲是好發年齡區間,但老年人及兒童也可能有罹患機率。

• 性別:男性略高於女性,尤其潰瘍性結腸炎。

• 遺傳與環境因素:家族病史及現代化飲食習慣可能增加風險。

如何診斷發炎性腸道疾病?

發炎性腸道疾病的診斷需綜合臨床表現、影像檢查、內視鏡檢查及實驗室檢查。以下是常見方法:

1. 臨床病史:記錄症狀的持續時間、頻率以及家族病史。

2. 血液與糞便檢查:確認是否有炎症標誌,如C反應蛋白(CRP)升高,糞便潛血及糞便鈣衛蛋白。

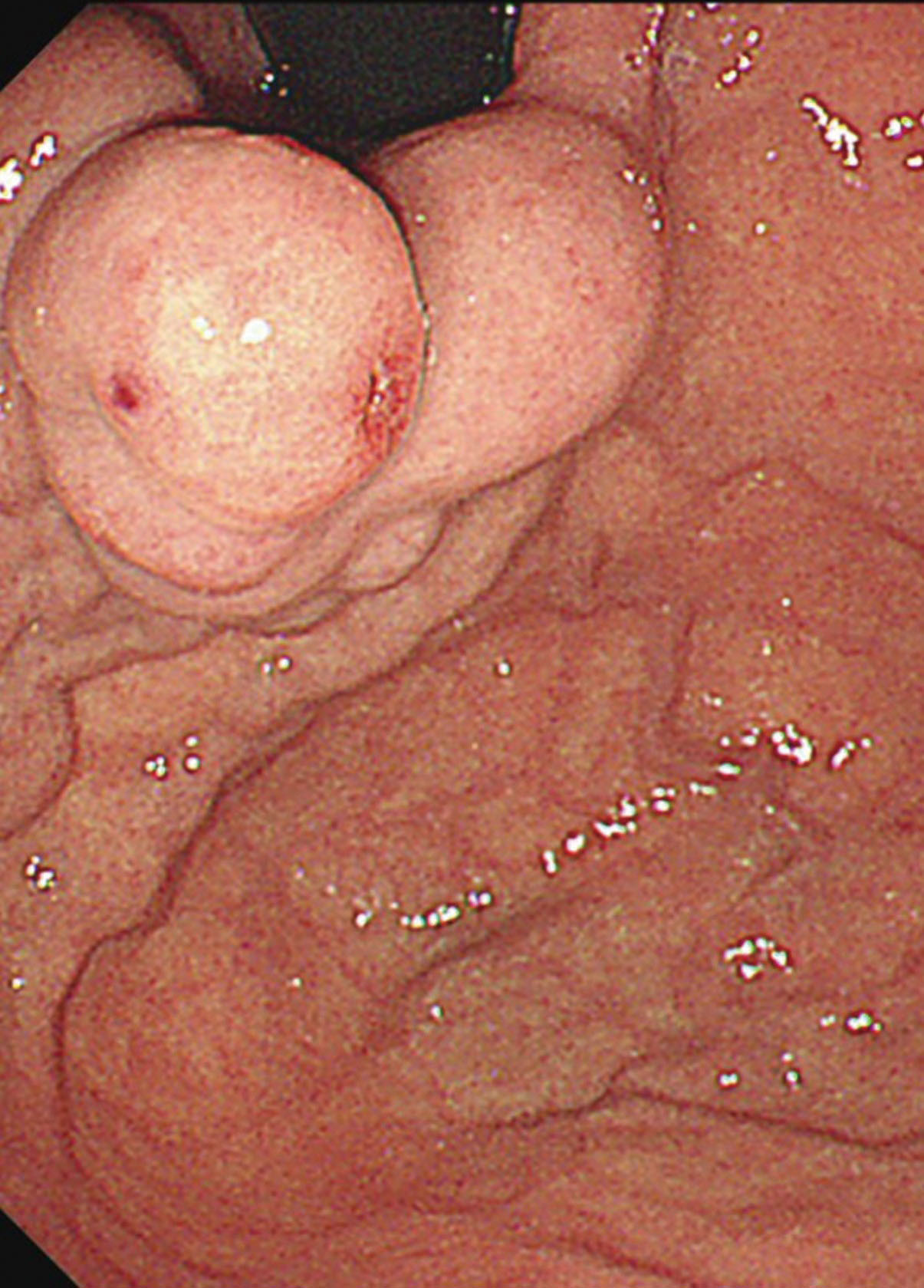

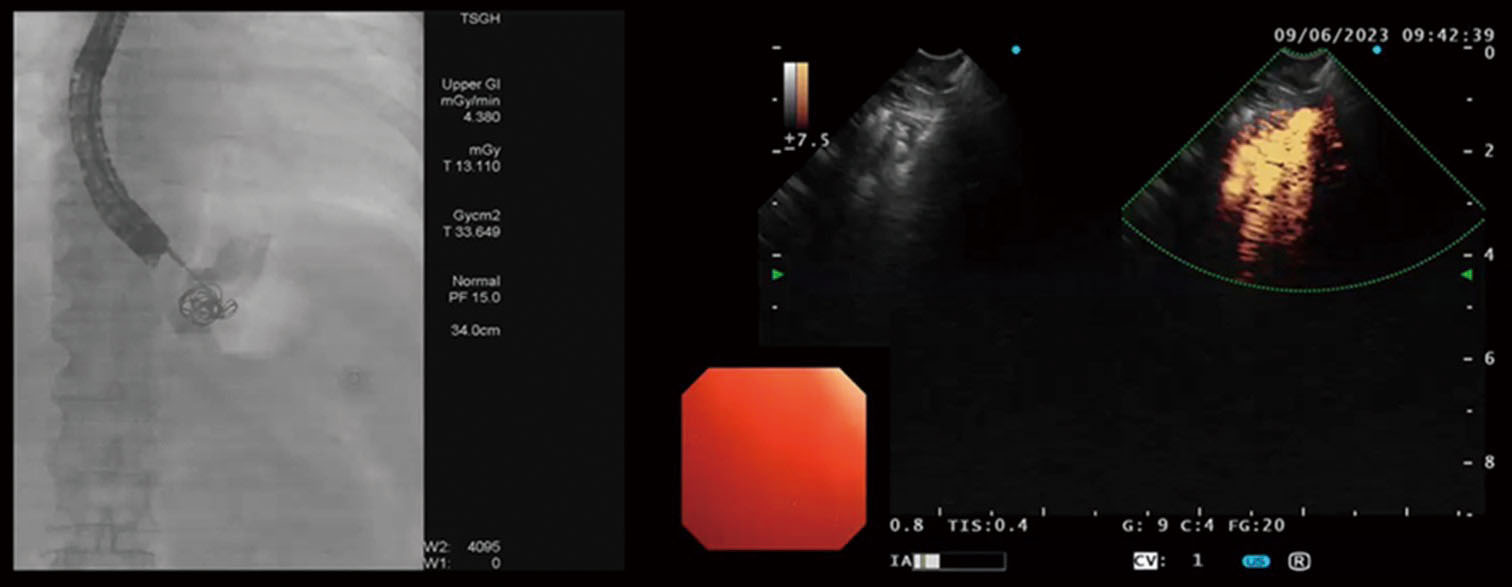

3. 內視鏡檢查:大腸鏡和胃鏡是確認潰瘍及採樣檢體的關鍵方式。

4. 影像學檢查:如核磁共振(MRI)之腸道攝影或電腦斷層(CT),可檢查克隆氏症好發影響之小腸腸段。

5. 病理活檢:從腸道組織中確認病變特徵。

個人化治療的重要性

發炎性腸道疾病的治療首要目標是減少發炎、緩解症狀並預防併發症。由於患者的病情、生活方式及基因背景各異,進而影響病人的各項生活品質,因此個人化治療的考量很重要。以下介紹目前主流的治療方式:

藥物治療:

1. 抗炎藥:如Budesonide或5-氨基水楊酸(5-aminοsalicylates, 5-ASA),適用於輕中度患者。

2. 類固醇:針對急性發作期,長期使用須注意可能導致副作用。

3. 免疫抑制劑:如Azathioprine或Methotrexate,用於控制免疫反應。

4. 生物製劑:如腫瘤壞死因子(TNF)的抑制劑,特定細胞因子的抑制劑或口服小分子藥物,都是治療中重度IBD的突破性進展。

外科手術:

當藥物治療無效或出現併發症(如腸穿孔、腸狹窄)時,可能需要手術治療,如結腸切除術或造口術。

飲食與生活管理:

• 避免高脂肪、加工食品,增加低纖維、易消化的飲食。

• 強調心理支持,因壓力可能誘發病情加重。

最新趨勢與前景

隨著基因測序及微生物學研究的進步,未來發炎性腸道疾病的治療將更加精確和強調跨領域醫療團隊的照護。除了上述治療方式,針對患者腸道菌群特徵的個體化益生菌,糞便微生物移植或基因檢測輔助的用藥指導,均有望進一步提升療效。

總之,發炎性腸道疾病是一個需要終身管理的慢性疾病,患者及家屬應與醫療團隊密切合作,實現照護病人最佳的生活質量。